未来の不確実性を受け入れよう

私はレッスンを始める前に「この子にどう対応するかは、わからない」という心構えを持つようにしています。

今回ご紹介する名言は、アナット・バニエル著、伊藤夏子・瀬戸典子訳「限界を超える子供たち」(太郎次郎社エディタス、2018年)からです。

著者のアナット・バニエルはイスラエル出身の身体運動の研究家で臨床心理士でもあり、スペシャルニーズな(特別な支援が必要な)子供たちに対して本人の眠っている能力を引き出すためのレッスンをアメリカに拠点を置いて実践しています。アナット・バニエルは世界3大ボディーワーク※の一つであるフェルデンクライスメソッドの創始者モーセ・フェルデンクライス(1904-1984)に師事し、脳性麻痺児や発達障害を持つスペシャルニーズの子供たちとの30年以上に渡るレッスン(療育)を通して、脳の可塑性を利用して能力を引き出す手法(アナット・バニエル・メソッド)を確立しました。日本語訳された著書は他に「動きが脳を変える」(太郎次郎社エディタス、2018年、原題は「Move Into Life」で2009年出版)があります。

※ボディーワーク:運動によりカラダに気づきを与え、「からだ」と「こころ」を変化させる方法のこと。

本書のバックグランドとなっているフェルデンクライスメソッドとは、1940年代に工学博士であるモーシェ・フェルデンクライスが自身の膝の障害※を克服するために開発した「動きを通しての気付き」と「機能の統合」というレッスン方法によって構成されるソマティック・エデュケーション※であり、その後は現在に至るまでリハビリテーション、介護予防、ヘルスケアだけでなく、スポーツ選手やバレリーナや楽器演奏家の技術向上のために活用されてきました。フェルデンクライスメソッドにおける「動きを通しての気付き」とは、指導者の指示を聞くことによって引き出される生徒の自発的で自然に出てくる動きを重視し、身体感覚の変化に対する「気づき」を積み重ねるグループレッスンのことです。一方で「機能の統合」とは指導者が生徒の身体に柔らかく触れながら、動きを案内していく個人レッスンです。著者は本書で症例と具体的なアプローチを紹介しながら、子供が自分の動きの質や動きにより生まれた差異に気づくことが重要で、そのためには「こうすべき」とか「直す(治す)」という周囲の人が子どもに向ける過剰な力(圧)を抜くことが必要と言い、むしろ親や支援者の変化の方がより重要であると随所で強調しています。

※ 長年親しんできた柔道により痛めたものと思われる。本人は黒帯の持ち主。

※ソマティック・エデュケーション:「こころ」と「からだ」を一体として扱う教育のこと。

今回ご紹介するグッときた名言は、第II部「9つの大事なこと」の「二つ目の大事なことーゆっくり」という章から引用しました。この章のタイトル「ゆっくり」とは子どもの体の動き、目や手の動き、おしゃべりそして考えることなどを「ゆっくり」にすることを意味しています。そして「ゆっくり」は識別力を高めるチャンスを増やし、脳が得たものを統合して新しい能力を生み出すことを助けてくれると著者は言います。私たちは脳に神経回路が出来上がってこそ少しずつ速く運動したり行動したりすることが出来るので、脳が新しい動きに必要な神経回路を築くまでは、つまり何かを新しく学んだり、発見したり、理解しようとする過程では、「速くしないこと」が肝心です。発達障害を持つ子どもに欠けているのは訓練による刺激だと思われがちですが、本当に必要な事は刺激を減らし、脳が「ゆっくり」を体験し、起こっていることを感じ、それに気づく事なのです。

私はレッスンを始める前に「この子にどう対応するかは、わかない」という心構えを持つようにしています。

ここでは著者は、重度の脳性麻痺による筋肉の緊張で固まっているため腕も脚も動かず、発語もなく、目でものを追う以外の動きが自発的には出ないという1歳10ヶ月の女の子に初めて接したことについて紹介しましています。このような子どもにレッスンをするのは初めての経験でしたが、著者はまずこの子に「私」という存在に慣れてもらうことから始めました。その時の心構えを表したのが上記のグッときた名言になります。著者がこの子の足に触れた時、か細い脚の筋肉が驚くほど硬くなり、さらに動かしにくく感じました。まず著者はこの子の脚をやさしく持ち、そばから見たら動いているのかどうか分からない程にゆっくり動かすことをします。「ゆっくり」の動きを続けている間、子どもは動いている感覚に注意を向けている様子でしたが、すると突然足の筋肉が緩み、クロス状に閉じた脚が横に開き、足首までもが動き出しました。

著者はただ「ゆっくり」動かす(もしくは動く)こと以外は、この子にどう対応するかは準備せず、「未来の結果はこうなるはずだ」と決めつけずに立ち向かった結果、子どもの反応を引き出すことができました。著者は「刺激量を減らすことが発達や学習にとって重要である」と繰り返し言っていますが、それに加えて、「あらかじめ方法を準備しない」ことにより、支援する側が自分の動きによって起きている現象(もしくは現状)を素直に受け入れることができ、ゆっくりとした動きの中でお互いに「気付き」が高まっていくという相互作用についてを自身の経験をもとに伝えています。

2022年1月30日の東京新聞web版の書評欄の中で、時事芸人でおなじみのプチ鹿島氏は「偶然や運に目を向けることで我々の意識は他者へと開かれる」と書いています。プチ鹿島氏の言葉を借りると、不確実な「未来の結果」は偶然や運に支配されているので決めつけてもしょうがないということもできます。偶然や運に支配されたものを「思い通り」に実現させるためには相当な物理的・心理的なエネルギーが必要です。そう考えると私たちにとって目の前のことに常に気を配りつつも不確実な未来を想定して準備するということは、相当に刺激の強い緊張状態であると思われます。そしてそれは「力み」をうみ、「気付き」を失うことにつながるでしょう。未来を決めつけない、つまり「未来は運任せ」という心構えを持つことがコミュニケーションの対象者に与える刺激量(圧や緊張)を抑え、さらに他者への共感の扉が開くための手段なのです。「未来は運任せ」という態度は「こころ」と「からだ」をつなぐだけでなく、「あなた」と「わたし」をつなげる魔法の教えなのです。

出口はどこか 入る前に確認を

ここでは生を全うされた方には、生きている方と同じように正面玄関からおかえり頂くようだ

今回ご紹介するグッときた名文は、青山ゆみこ著「人生最後のご馳走」(幻冬舎、2015年)から引用しました(2回目)。

著者の青山ゆみこさんは神戸在住の編集者・ライターです。1998年に27歳でアパレル業界から出版業界に転職し、雑誌の副編集長を経て、2006年からはフリーランスの編集者・ライターとして単行本の編集や雑誌のインタビューを中心として活動されています。著書に自分自身の赤裸々な告白を元に、「小文字の困りごと」から障害者問題や性暴力、児童虐待などさまざまな「大文字の困りごと」を見つけ出し、世の中の事象を自分ごととして考えたエッセー「ほんのちょっと当事者」(ミシマ社)があります。

「人生最後のご馳走」ではホスピス病棟の「リクエスト食」にまつわるエピソードを患者と病院スタッフに取材し、患者の語る人生の振り返りと患者を支える病院スタッフの心構えを丁寧に紹介しています。リクエスト食は毎週土曜日の夕食に出されるイベント食のようなもので、病棟専属の管理栄養士が入院している患者から今食べたいものとそれにまつわるエピーソードを聞き取り、調理師によって食べやすくしつつ、見た目や味を楽しめるように工夫された特別なご馳走のことです。「人生最後のご馳走」は食べたいと言う「希望」を持った患者と、支えたいと言う「意志」を持った医師や看護師をはじめとした病院スタッフとの相互作用がないと起こらない奇跡のエピソードも紹介されていますが、積極的治療を行わないホスピスにおいて医療スタッフに何ができるのかを克明に伝える医療ジャーナリズム的な一冊とも言えます。

淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院の副院長である池永医師は、ホスピス医になれば「死とはなんだろうという」疑問の答えが見つかるのではと思い、高校時代からホスピス医になることを意識していました。研修医として1990年に淀川キリスト教病院に入職して内科医を経て、以来ホスピス医として患者さんのケアに深く関わっています。このホスピスで出会う他の医師と同様に、池永医師は、一般病棟の医師にありがちな高圧的な気配とは異なる空気感を持っています。彼は毎日病室を覗いては患者に声をかけて、雑談から個別のケアに結ぶつけるヒントを見つけるということを続けていますが、それは医師として薬を使って痛みを和らげてあげることができても、それ以上のことはできないからだと言います。

ここでは生を全うされた方には、生きている方と同じように正面玄関からおかえり頂くようだ

これは池永医師へのインタビューの中で、池永医師から紹介された患者への対応の一つとして書かれた文章です。この対応はホスピス専門病院だからこそできるケアかもしれませんが、ホスピスの職員は患者に対して最後のケアに至るまで「あなたは大切な存在である」という思いを込めています。そして患者とホスピス職員はお互いに影響を受け合いながら、最後まで患者がどう生きるかを毎日選択し続けています。だから「正面玄関から帰る」という発想はホスピス職員だけで考えられたらのではなく、職員にとって患者の存在が大きかったからこそ生み出された発想だったのではないでしょうか。そんな両者による相互作用にグッときました。

一般病棟による医療は以前よりも患者参加型医療が徐々に浸透し、治療方針の意思決定が病院主体ではなくなってきつつあるものの、まだまだ「死なないため」に治療することを前提としています。だから「死者」の出口は入り口とは逆側のひっそりとした場所に設けられているのかもしれません。当然、宗教観の違いや文化的背景が最も大きな原因なので、なかなかこのような取り組みをしようと思うと大変な障害があることは間違いありません。

ホスピスは患者に死ぬための場所ではなく最後まで「生きるため」の場所を提供しています。最後まで生きた人だからこそ、生きている人と同じ場所から最後に堂々と出ることができるのでしょう。「終わりがあるから最後まで生きられる」という考え方で思い出されるのが仏教用語である「生死」です。「生死」とは仏教において生と死を分けて考えないということを表す言葉ですが、物事が始まると必ず終わりがあると思うからこそ1日の始まりと終わりを大切にし、人との出会いを大切に思い、一瞬一瞬をも大切にできるのだという意味が込められています。どう人生を終えるのかということを淀川キリスト教病院のホスピスでは患者と職員が毎日思いながら、1日1日を大切に過ごしているのです。「終わりを思う」ことに宗教の垣根はないのかもしれません。

ゆっくりと美しく ひと手間をかける

このダブルコンソメには、魔法瓶の蓋を皿がわりにするような無粋なことも、気の滅入る殺風景な病室も似合わない

今回ご紹介するグッときた名文は、青山ゆみこ著「人生最後のご馳走」(幻冬舎、2015年)から引用しました。

著者の青山ゆみこさんは神戸在住の編集者・ライターです。1998年に27歳でアパレル業界から出版業界に転職し、雑誌「Meets Regional」の副編集長を経て、2006年からはフリーランスの編集者・ライターとして単行本の編集や雑誌のインタビューを中心として活動されています。著書にミシマ社のホームページ上のウェブマガジンである「みんなのミシマガジン」から書籍化した「ほんのちょっと当事者」(ミシマ社)があります。

「人生最後のご馳走」ではホスピス病棟の「リクエスト食」にまつわるエピソードを患者と病院スタッフに取材し、患者の語る人生の振り返りとそれを支える病院スタッフの心構えを丁寧に紹介しています。舞台である淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院では、成人病棟の平均在院日数は約3週間で、末期がんで余命2〜3ヶ月以内の方が入院の対象となっています。リクエスト食は毎週土曜日の夕食に出されるイベント食のようなもので、病棟専属の管理栄養士が入院している患者から今食べたいものとそれにまつわるエピーソードを聞き取り、調理師によって食べやすくしつつ、見た目や味を楽しめるように工夫された特別なご馳走のことです。

著者は、昔雑誌編集者時代にお世話になった先輩が末期ガンで一般病院に入院していると聞き、見舞いに行きます。先に見舞いに行った知人から、先輩が「アラスカ」という洋食店のコンソメスープを飲みたがっているという話を聞ききますが、それは先輩が50年ほど前に学校を卒業して初めて務めた洋食店のコンソメスープのことでした。著者は見舞いに行く前にその洋食店を訪れて事情を説明し、スープを魔法瓶に入れてもらうことができました。

このダブルコンソメには、魔法瓶の蓋を皿代わりにするような無粋なことも、気の滅入る殺風景な病室も似合わないのだと

今回の名文は、先輩が著者の持ってきたコンソメスープを見たときに目を輝かせながら「アラスカのダブルコンソメやな、今すぐに飲みたい」と言った後に続く文章です。そう言って先輩は病室から来客スペースに移動し、琥珀色の澄み切ったダブルコンソメを魔法瓶から白い皿に移してから、目と鼻と舌でスープをゆっくりと味いました。今すぐに美味しそうなものを摂取したいという気持ちを抑え、欲望に対してスローモーションである先輩の振る舞いは上品で美しく映ります。この上品さに僕はグッときました。先輩は「うまいなぁ」と一口飲むとその後はこのコンソメスープがいかに手間が掛かっているかとか、若いときに厨房で怒られた話などを昔の名調子で話します。

著者は以前 Meets Regional 誌の編集者であるとお伝えしましたが、今回の名言主の先輩とは実は Meets Regional 誌時代の先輩にあたる方ではないでしょうか。その Meets Regional は1989年に京阪神エルマガジン社が毎月発行する主に京阪神地区に住む大人向けの情報誌として創刊された雑誌で現在も発行されています。ディープな紙面作りで「街を知る人の雑誌」「街に住む人の雑誌」としてこれまで魅力を発揮してきました。僕の印象では2000年頃までは書籍・芸術・建築といった他の文化的要素にスポットを当てた特集が多かったため、大人な切り口の情報収集源として大変お世話になった記憶がありますが、僕があまり手に取らなくなった2000年以降の特集を見てみると関西の食文化・最新のグルメ情報をかなり掘り下げて発信している特集が多いようです。もしこの先輩が Meets Regional 誌の関係者であるならば、このスープのディープな美味しさが Meets Regional 誌を知る関西人には容易に納得して伝わることでしょう。

実は先輩はこの時既に抗がん剤と痛み止めの副作用でとても口から食べられる状態ではなかったこと、そして見舞いに来た客に「ダブルコンソメを飲んだのだ」と嬉しそうに話されていたことを著者は亡くなられた後から聞きます。著者は先輩のテーブルの上に「ダブルコンソメ」を運んだとき、ガン患者という漠然とした顔のない存在から先輩が自分を取り戻すきっかけになったのではと振り返ります。この体験がきっかけとなり「リクエスト食」による人生の振り返りを聞き取ることが始まります。

ホスピスは「死ぬための場所」ではなく「最後まで生きるための場所」なのだ。

ある患者は、この病院の食事を取るようになってからホスピスに来る前よりも元気になったといい、またある患者はリクエスト食の日は化粧をして楽しみにご馳走がやってくるのを待っているといいます。著者は、食べたいものを自分で選ぶということ、自分の力で食べるということ、そして食によってコミュニケーションが生じることを末期ガン患者へのインタビューを通して伝えています。そしてケアする人たちが悩みながら、時には失敗しながら、当事者の虚しさや辛さに対して理解しようとし続ける姿を紹介しています。

食事にゆっくりと上品に向き合える時間を作ることは、その料理に関わる全ての人の人生を豊かにすることである、これが人生最後を迎えた人から我々に向けて送られたメッセージではないでしょうか。「効率」「時短」という欲望とは反対側の世界に、本当の豊かさがあるということを言っているようです。

場外で マイペースに脱皮する毒蛇

少しだけだが、新日本プロレスのリングが見慣れた光景から動いた。

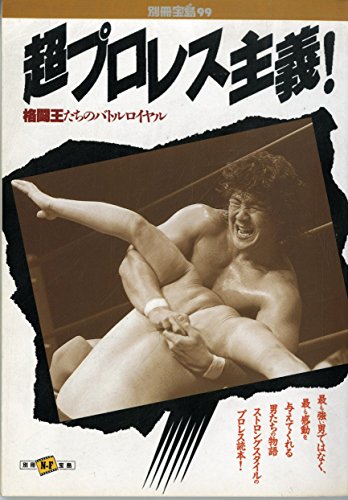

今回のグッときた名文は「別冊宝島99 超プロレス主義!格闘王たちのバトルロイヤル」(JICC出版局、1989年)に納められたコラム「褐色の咆哮ージョージ高野ストーリ」から引用しました。

この本は、1989年に出版されたサブカルチャー誌「宝島」のムック形式の別冊ですが、「別冊宝島」にはこの本の他にも「1126 プロレス名言・暴言大全集」、「2528 プロレス暗黒回廊」などのプロレス関連本を多く出版しています。ちなみにJICC出版局は1993年に社名を「宝島社」と変更し、その後も90年代はサブカルチャースタイルを貫いてきましたが、現在ではコンビニで見かけるような付録付きムックを多く出版し、CM等でお茶の間にも馴染みがある会社になっています。本書はアントニオ猪木が事業の失敗(または失態)に懲りずに突然政界に進出した裏側や、猪木が仕掛けた様々な事件(海賊男事件、たけしプロレス軍団事件など)、佐山聡、前田日明らにより創設されたUWFの真相といった1980年代当時のプロレスとその周辺の事件について書かれたコラムが集り、読み応えのある内容になっています。

このコラムの筆者は作家、ライターの板橋雅弘さんで、著書に児童書「パパはわるものチャンピオン」(岩崎書店、2014年)があり、2018年には新日本プロレスの棚橋弘至主演で映画化されました。またイタバシマサヒロ名義で「BOYS BE…」(KCマガジン連載、1991〜2012年)の原作を手掛けました。著者は中央大学在学中、えのきどいちろう、杉森昌武らと「中大パンチ」というサブカル的ミニコミ誌を創刊しておバカ記事で絶賛と非難をあびつつも、その質の高さはプロのサブカル誌である「宝島」の編集者の目にも留まるほどのでした。その後ライター事務所「シュワッチ」(えのきどいちろう、杉森昌武、ナンシー関などが所属)を立ち上げ、ライターとして活躍されていた時代に書かれたと思われるコラムの一つが今回ご紹介する「褐色の咆哮ージョージ高野ストーリ」です。

1986年7月、トリプルタッグトーナメントに猪木、坂口征二組の3人めのメンバーとして海外遠征を終え凱旋帰国した「態で」ジョージ高野が参加しました。しかし熱心なファンは一人のマスクマンがひっそりと姿を消したことを知っていました。そのマスクマンの正体こそジョージだったのです。

黒人米兵と日本人母のハーフとして生まれ、敬虔なクリスチャンとして育てられたジョージは、ダメ元で受けた新日本プロレスの入門テストに合格しました。同期に前田日明と平田淳二(スーパーストロングマシン)がいて、二人に比べると体格的にパッとしないジョージでしたが、ハーフの持つ甘いマスクと長い脚のおかげで新日フロントに目をつけられて、同期レスラーに先駆けてデビューすることになりました。その後は女性ファンを獲得することだけは成功しますが、パッとしない試合が続き、将来メインイベンターになるには欠けているものが多意と判断され、お決まりの海外遠征に出されました。その後1983年12月、ザ・コブラはタイガーマスクの突然の引退(同年8月)に焦った新日フロントが急いで海外遠征中のジョージを引き戻してやらせたものですが、それは全くの準備不足でなんのアテもないキャスティングでした。結局タイガーマスクに比べるとパッとせず、マスクを脱いだ後のジョージも、せっかくヘビー級に昇格したのにパッとしなかったせいで与えられた仕事は外人レスラーのやられ役というパッとしない日々を送っていました。

パッとしないザ・コブラもパッとしないジョージ高野も少年時代の僕は直撃世代でしたが、そんなジョージ高野はどこまでもマイペースだ!と思わせる、インタビューでの魅力的な発言をここから拾ってみました。

「(コブラ時代を振り返って)あの時代の事は、まだノーコメントにしてほしい。自分なりに悩んだこともあったしね。それにコブラはまだ消えてはいないんだよ。どこかにいるんだ。コブラに夢を持ってくれたファンもいるんだし、僕はそう思っているんだ。」

「(初戦のトリプルタッグを振り返って)あれは仕方なかったよ。ヘビー級の前座みたいなものだったから。(対戦相手の外人レスラー達を指して)あんな恐竜みたいな連中に、勝てるわけがなかったんだ。」

「(後から凱旋帰国してきた経験年数2年ちょいの武藤敬司が、ジョージの立ち位置をあっさりと抜いていったことについて)別に焦りとかはなかった。チャンスが来るまでは、いいと思ってたからね。そういうのは気にすると、人間、進歩がなくなってしまうんだよ。いくら周りがワイワイ騒いでいたって、それはフラッシュしていくだけだったね。」

「(前田やスーパーストロングマシンがタッグで参戦し、代わりにリーグ戦のメンバーから外されてしまった時)無理をしたって、仕方ないんだよ。それに自分には目標があったからね。体重を120キロまで持っていくと言う。それまではしょうがないじゃないか。実力もないのに出て行っても、やられるだけだよ。」

しかし神はクリスチャンのジョージを見捨てはしませんでした。新日本プロレスがアントニオ猪木の思いつきプロデュースにより無茶苦茶に振り回されている中で、誰にも気づかれることなく黙々と自分の定めた目標を見つめながら試合をこなしてきたジョージは着実に力をつけていきたのです。そして会場では猪木の仕掛けにうんざりしていたファンが努力をし続けたジョージを称え、そのファンによるジョージコールが次第に大きく聞かれるようになりました。

「自然に成長していったんだね。何かきっかけがあったとかではなくてね、蛇が脱皮していくみたいに、あんまりかわんないけど、ちっちゃな変化があらゆるところを変えて見せたのかもしれないなぁ。体重の1キロが、とんでもないパワーにつながることだってあるんだよ。」

こんな細やかなコメントは猪木や長州力にはできないでしょう。レスラーらしからぬ、もはや職人のコメントですが、でも僕はグッときました。大きいことを口にせずにじっと耐えるからこそ、ジョージは小さな変化に気付くことができるのだろう思います。

少しだけだが、新日本プロレスのリングが見慣れた光景から動いた。僕はそう感じられた。

1989年、スーパーストロングマシンとタッグを組んだジョージは、長州とマサ斉藤組にIWGPタッグのベルトを掛けて挑みました。そしてジョージらしからぬ流血混じりの体で場外乱闘した末、ジョージ1人が必死で這ってリングに戻ってギリギリのテンカウントで泥臭く勝利を収めたのです。入団13年目にして、これが初タイトルになりました。

少しの変化を長く長く積み重ねてきたジョージの努力は、結局は新日本プロレス、いや猪木劇場に対して少しの爪痕しか残すことができませんでしたが、でも少しの人だけですが彼の努力に気付いてくれました。それでいいじゃないか。そこがいいんじゃない!

絵本がルーツ! エンタメ化された修行

やむにやまれずしてしまう「苦しみ」を表現する手段として「研究」があるのかもしれない

今回はサンキュータツオ著「もっとヘンな論文」(角川書店、2017年)から引用したグッときた名文をご紹介します(2回目)。

著者のサンキュータツオさんは漫才師「米粒写経」として活動する傍ら、大学非常勤講師をされていて、ご自身も早稲田大学大学院文学研究科博士課程を終了されている、日本初の学者芸人です。タツオさんは2013年から続くTBSラジオ「東京ポッド許可局」という番組にマキタスポーツさん、プチ鹿島さんと出演し、「文系芸人3人で持論を展開」されています。僕はこの番組が大好きで毎週欠かさず聴いています。

この「もっとヘンな論文」は「ヘンな論文」(角川書店、2015年)の続編になります。タツオさんのヘンな論文収集は、自分の研究領域の論文を読むのに疲れたある時、他の人たちはどんな研究をしているんだろうと思い、図書館でふと読み出したことに始まり、そこからとまらなくなったのだそうです。論文というとなんとなく難しくて理解できないものだと思っている人がいるかもしれませんが、この本で紹介されている論文たちは、どこにも紹介されず一般的には日の目を見ない、それでいて書いた人たちの膨大で無駄な時間と情熱が詰まった残念な論文かもしれないが、実は誰でも理解できる書き方で書かれていて研究者の凄さを再認識できる内容なのです。研究はどこかの組織に所属しなければできないというものではありませんが、ただ好きと言う気持ちだけでは当然研究にはなりません。研究の要件を満たすには、「体系的であるか」、「検証可能か」といった要素が必要だとタツオさんは言います。

やむにやまれずしてしまう「苦しみ」を表現する手段として「研究」があるのかもしれない

今回ご紹介する名文は、「番外編2 偉大な街の研究者」というコラムから引用しました。このコラムで紹介されている石井公二さんは、「片手袋大全」というご自身のブログ上で長きにわたり片手袋研究を展開されていて、その研究を讃えて「タモリ倶楽部」(テレビ朝日系列)にご出演されたほどのサブカル界において有名なお方です。そして「片手袋研究入門」(実業之日本社)という書籍も2019年に出されました。街で見つけた(主に路上に落ちている)片手袋がどんなタイプの手袋で、放置されたままか/拾われて置き直されたのか(介入型というらしい)、どんな場所や状況で置かれているのかを分類しています。「サブカルかぶれ」を優に超えてもはや「執念」とか「業」というレベルの「やむにやまれず感」が半端ない状態です。片手袋に興味を持ったのは小学校1年生の頃に読んだ「てぶくろ」というウクライナ民話(福音館書店のあの有名な装画の絵本)がきっかけでした。大人になって携帯電話で写真を撮るようになってからアーカイブし分類し始め、今では自分で見つけるだけでなくブログを通じてフォロワーから写真が送られてくるようにもなりました。現在は現実に落ちているものだけでなく、書物や映像作品などの「物語」の話中にも研究の場を広げています。研究の要件の一つである「体系化」というのは「全体像を見渡せていて、1つのサンプルを当てはめたときに全体の中で位置づけができるもの」という意味ですが、石井さんによる片手袋研究もしっかりと体系化されています。

話は少し変わりますが、最近私は暇さえあれば自分の好きな曲を分類することに没頭しています。レコード棚はジャンル/年代/名前の順でいたって一般的な分類になっていますが、昨今はサブスクに手を出し、いい曲の情報が入ればストックすることも増え、そのストックも分類しようとするのです。しかしながら既存の分類法方ではスムーズに分類できず悩んでいた時に、ふと思い出したことがありました。僕が青春ど真ん中だった90年代に、フリーソウル、レアグルーヴ、ラウンジ系、クラブジャズ系etc. そして最近ではシティーポップといったように音楽の聴き方や分類方法がクロスオーバー化してきました。ロック、ソウル、ジャズ、ブラジルといった既存のジャンルや年代だけの分類ではなく、いつどこで流行ったか、誰にどう伝えられたか、時代や場所によって解釈が変化したかなど、人の介入と時間の経過(世の中の状態の変化)により聴かれ方がどう変化したか、という面白い音楽の眺め方が提唱され、様々なコンピレーションアルバムが生まれました。

私の曲分類の場合は、どうしても自分にしっくりと来る分類をしたいという個人的で病的な面もありますが、一方でいつか音楽のことで困っているひとに対して何らかの情報提供をしたい、というお世話で福祉な精神も実はあるのです。いつも通り当たり前のように情報を吸収する過程で、いちいち「考える」という作業工程を入れてみることで何か気づけることがあり、発信できることがあるのではないか、石井さんの取り組みを読んで改めてそう思うようになりました。そして何より石井さんの片手袋研究のルーツが絵本の「てぶくろ」であるとはとても興味深いです。自分も福音館書店をはじめ、幼い頃は絵本にものすごく親しみました。子育てや小児の発達支援という職業柄、いまだに絵本を手にすることが多く、読み聞かせをすることで私も五感が研ぎ澄まされます。だから絵本をルーツにする創造力はとても大きいと思っています。

サンキュータツオさんは、石井さんの研究を讃えて「エンタメ化された修行。これこそがヘンな論文でなくてなんであろう。」と書いています。これは私を含め、サブカル的に個人的に苦行をしているような人たちにとって大きな励みになる言葉です。小さなことに気づき続けることがまさに修行であり、そのためには「今見えている世界は決して当たり前ではない」という心構えでいちいち引っ掛かり続けなくてはなりません。いつ役に立つの?、ということがいつか誰かの役に立つ!、と信じて分類という修行を続けます。

鬼に向くのは 意地悪より真面目な人?

プロレスを好きになるには、それなりの才能が必要だった

今回のグッときた名文は「別冊宝島99 超プロレス主義!格闘王たちのバトルロイヤル」(JICC出版局、1989年)に納められた『格闘家のミュータント 佐山聡』というコラムから引用しました。

この本は、1989年に出版されたサブカルチャー誌「宝島」のムック形式の別冊ですが、別冊宝島にはこの本の他にも「1126 プロレス名言・暴言大全集」といったプロレスファンにとっては基本的な資料本や「2528 プロレス暗黒回廊」といったプロレス界の闇に鋭いメスを入れたジャーナリズム的資料本などのプロレス関連本を多く出版しています。ちなみにJICC出版局は1993年に社名を「宝島社」と変更し、その後も90年代はサブカルチャースタイルを貫いてきましたが、現在ではコンビニで見かけるような付録付きムックを多く出版し、CM等でお茶の間にも馴染みがある会社になっています。

本書はアントニオ猪木が事業の失敗(または失態)に懲りずに突然政界に進出した裏側や、猪木が仕掛けた様々な事件(海賊男事件、たけしプロレス軍団事件など)、佐山聡、前田日明らにより創設されたUWFの真相といった1980年代当時のプロレスとその周辺の事件について書かれたコラムが集り、読み応えのある内容になっています。

今回紹介する名言の書き手は和登克彦さんで、おそらく当時のプロレスを中心として執筆していたライターと思われますが、本書にはタイガーマスク誕生から新日本プロレス離脱とその後までのことを書かいたコラムを寄せています。

昭和56年(1981年)、突然新日本プロレスのリングに現れたタイガーマスクは、海外から移籍して人気を博していたダイナマイトキッドを、今まで見たこともない数々の空中技を駆使して倒し、見事初戦を勝利しました。そのインパクトは漫画タイガーマスクの原作者である梶原一騎氏がその初戦を見て「劇画を超えた」と絶賛したほど鮮烈でした。そしてタイガーマスクデビュー後に、従来のプロレスファンに加えてタイガーマスクのみに興味を持ったファンが増えるといった、プロレスファン層の異変が起きました。

タイガーマスクの正体は佐山聡という若き青年だったのですが、新日本プロレス入門当初の佐山青年はとにかく「最強の格闘技はプロレスである」ということ疑わず精進し、そして他の新人レスラーに漏れず登竜門である海外遠征に出ました。しかしながら遠征先であるメキシコの質の悪い台本ありきのプロレスに嫌気がさし、「学ぶべきものがないところに行って、何を学べばいいのか?」と吐き、失意のまま次の遠征先のイギリスへ渡ります。そんな佐山を著者は「遣唐使を廃止した菅原道真と同じ考え方をプロレスラーとして持ったのだ」と表現しています。しかし、よりによって覆面レスラーの台頭するメキシコのレスリングに絶望した佐山を社長のアントニオ猪木は覆面レスラーに仕立て上げてしまったのです。「タイガーマスクはプロレスに対する好意や悪意と関係ない部分で視聴者やファンから絶大的に支持された」と著者は表現しますが、最もプロレスに対して悪意を持ったのは誰であろうで佐山だったのです。結局タイガーマスク誕生から2年4ヶ月後に、佐山聡=タイガーマスクは突然新日本プロレスを脱退します。

話は変わりますが1980年代初頭、おじいちゃんとおばあちゃんっ子だった僕にとってテレビといえばアニメ以上に時代劇、相撲そしてプロレスでした。当時小学1、2年生だった僕はタイガーマスクに対して半端ない愛着を持っていたことを覚えています。タイガーマスクがプロレスに大きく興味を持つきっかけでしたし、とにかくタイガーマスクが見れる試合は全て見たような気がします。そしてタイガーマスクは、子供心にも既に持っていた勝敗や試合展開のイカガワシサというプロレスの伝統を覆す人物でした。それにもかかわらず僕がタイガーマスク脱退後もプロレスを見続けたのはなぜだったのか、それが不思議であると今回改めて思いました。

タイガーマスクはプロレスに対する好意や悪意と関係ない部分で視聴者やファンから絶大的に支持された

プロレスを好きになるには、それなりの才能が必要だった

著者がいうプロレスに対する好意とはなんでしょうか。イカガワシサを認めつつ面白く語るためには、「意地悪センス」というフィルターを一旦通してから表現する工程が必要だろうと思います。その工程こそ筆者の言う”才能”ではないだろうかと思います。そしてその工程を重ねることで好きでい続けることが出来るのだと思うのです。ではプロレスに対する悪意とは何でしょう。それはプロレスを真面目に見過ぎて、「そうあるべきではない、こうあるべきだ!!」と、どストレートにフィルターレスに真面目に非難することで持つ感情ではないかと思います。

2016年〜2017年に文化放送でみうらじゅんさんといとうせいこうさんがパーソナリティーを務めた番組「いとうせいこう×みうらじゅん ザツダン!」の中で、みうらさんは「ユーモアセンスやおもしろセンスの背景には、実は意地悪センスがあるんですよ。意地悪センスがない真面目な人がユーモアを持つのは無理でしょうね。もし方法があるとしたら、”話を盛る”技術を得るしかないですね。」とおっしゃってました。

よく考えてみればプロレスラーやその取り巻きのプロレス語りには”話を盛る”傾向がありますね。そう来るとファンとしてはその話をニヤニヤしながら聞いてあげるのが好意的な反応というものです。いかがわしく話を盛るプロレス界と意地悪フィルターを通して見守るファンとの間は”ユーモアセンス”でつながっているんじゃないかと思います。

一方で、奇しくも筋金入りのプロレスファンであり時々芸人としておなじみのプチ鹿島さんが、TBSラジオ「東京ポッド許可局」の中で、

「おい、(審査員)なに笑ってんだ。真面目にやってるんだぞ。真面目に見ろ!」

「そんなことで簡単に笑うな。」

「審査員、ちゃんと審査しろ。」

とSNS上でM-1グランプリを真面目に分析するタイムラインを紹介し、「ついにお笑い番組を真面目に分析する人が出てきた」と意地悪く(面白く)語っていました。

M-1を真面目に見る現象をプロレスを真面目にみる現象に置き換えてみると、

「おい、なにロープに走ってるんだ。真面目に組み合え!」

「そんなところで簡単にフライングボディーアタックを受けるな!」

「服部レフェリー、ちゃんと審判しろ!」

という感じでしょうか。

タイガーマスクの正体である佐山聡は、新日本プロレス退団後に前田日明らと共に立ち上げた伝説の団体「UWF」において、キック攻撃に重きを置き、組み合うことからスタートするという従来のスタイルを嫌ったり、暴露本である「ケーフェイ」(佐山聡著、ナユタ出版会、1985年)を出版するなど、やはりプロレスに対してかなり悪意を持った人だったと言えます。そんなタイガーマスク=佐山聡とプロレスを全部ひっくるめて、少年時代の僕はプロレス界を好意的に見ていたんだなあと懐かしく思い出しました。おじさんになった今、網目にホコリが溜まったセンサーを掃除する目的で、プロレスアーカイブスをもう一度ニヤニヤしながら見てみます。

淡い「点」を濃くして つなぐと「線」になる

「発信」という作業を怠ってしまうと、結局調べて形にしたことが存在しないことになってしまう

今回のグッとくる名文はサンキュータツオ著「もっとヘンな論文」(角川文庫、2017年)から引用しました。

著者のサンキュータツオさんは漫才師「米粒写経」として活動する傍ら、大学非常勤講師をされていて、ご自身も早稲田大学大学院文学研究科博士課程を終了されている、日本初の学者芸人です。タツオさんは2013年から続くTBSラジオ「東京ポッド許可局」という番組にマキタスポーツさん、プチ鹿島さんと出演し、「文系芸人3人で持論を展開」されています。僕はこの番組が大好きで毎週欠かさず聴いています。

この「もっとヘンな論文」は「ヘンな論文」(角川書店、2015年)の続編になります。著者のヘンな論文収集は、ある時自分の研究領域の論文を読むのに疲れた時、他の人たちはどんな研究をしているんだろうと思い、図書館でふと読み出したことに始まり、そこからとまらなくなったのだそうです。論文というとなんとなく難しくて理解できないものだと思っている人がいるかもしれませんが、この本で紹介されている論文たちは、どこにも紹介されず一般的には日の目を見ない、それでいて書いた人たちの膨大で無駄な時間と情熱が詰まった残念な論文かもしれないが、実は誰でも理解できる書き方で書かれていて研究者の凄さを再認識できる内容なのです。

さて冒頭で紹介した名言の主は山田廸生さんといい、プロの研究者ではなく、実は現役時代はただの公務員でした。山田さんは子供の頃からの船好きが講じて退職後に船に関係するアマチュア研究家に専念されますが、実は現役時代から日本海事史学会に初期から参加して、会の歴史54年を知るベテラン在野研究者でした。そして1998年には「船に見る日本移民史」(中公新書)という本も出版されています。

そんな船好きで船旅にこだわる山田さんは、夏目漱石の「坊ちゃん」の主人公が松山の学校の教師に赴任した時に東京→松山間をどういう道程で行ったのかを研究し、それを明らかにした人として紹介されました。 “坊ちゃん”の東京への帰路については、松山から神戸まで船で行き、神戸から東京までは汽車で帰ったと夏目漱石は書いていまが、松山へ行く道程については詳しく書かれていません。

山田さんは「坊ちゃん」を読んだときに「行きはどこから船に乗ったんだろう?」という疑問を持ち、それから研究を始めました。 しかし当時の漱石の行動は、漱石研究家によって「行きは東京から広島まで汽車で行き、広島から松山までは船で行った」と書かれていました。 しかし山田さんは「どうして行き方(広島→松山)と帰り方(松山→神戸)が違うんだ?」という違和感を感じます。結局「行きも神戸から松山に行ったはずだ」という仮説を立て、当時のあらゆる資料に目を通し、広島説の矛盾をついて行きました。 ついに山田さんの情報収集の執念が勝り、結局は「東京から神戸まで汽車で行き、神戸から松山へは船で行った」という説が有力である!ということになったそうです。

「発信」という作業を怠ってしまうと、結局調べて形にしたことが存在しないことになってしまう

そんな山田さんにタツオさんがどうしても会いたくなって対談することになりました。その対談の内容が巻末の章で紹介されていますが、その中で山田さんが発した言葉が今回ご紹介したこの言葉です。 僕がブログを立ち上げるきっかけとなったのは、実はこの山田さんの名言との出会いでした。また山田さんは「多くの研究家は調べて形にするまでで満足してしまうのが現状だ。それを発信までするのが研究者の仕事だ」 とアマチュアなのにプロ以上に熱く語ってくれています。

「生物と無生物のあいだ」(講談社現代新書)の著者で生物学者の福岡伸一さんが、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に出演された時に「アマチュアという言葉の語源はアマトールというラテン語でその意味は(何かを愛する人)、(何かをずっと愛し続けた人)なんです。」 と言われてました。 なまじプロが研究するよりも、本気で一つのことを愛し続けるアマチュアの方がお金に関係なく純粋である、ということなんでしょう。 山田さんの名言は、音楽とラジオと本と映画を愛し続けてきた僕に、「それを愛しているなら発信しなさい!」と使命を与えてくれたような気がしたのです。

そして忘れてはならないのがヘンな論文を収集してくれたタツオさんへの『感謝』です。一見ヘンな研究を、ただの陽が当たらず消えそうな薄〜い「点」 として笑い飛ばすのではなく、「点」を濃くうかびあがらせて、その点をつないでいく。そうして見えてきた世界をタツオさんが熱く紹介してくれる。そこがまたグッときていいんです!この本の出版のおかげで、脚光を浴び、人生が変わったという研究者も何人かおられるようです。それって凄くないですか?

最後に余談ですが、20年ぐらい前に「ブエナビスタソシアルクラブ」っていうドキュメント映画がありまして。その映画ではアメリカのミュージシャン・音楽プロデューサーのライ・クーダーが、かつてキューバで活躍していた素晴らしいミュージシャン達が楽器を手放し、靴磨きや普通の労働者になってしまったのを嘆き、声をかけて呼び集め、アルバムを制作するまでを記録しています。ミュージシャン達の過去の栄光に敬意を払い、淡い「点」を濃く浮かび上がらせて紹介した、とういうものですが、いまだに深く心に残っています。その映画に匹敵するぐらいの感動をこの「もっとヘンな論文」から味わうことができたのです。サンキュー!